00:00

はい、どうもkokorokagamiです。 堂田です。

今週も1週間振り返っていきたいと思います。 はいはい。

またコロナが爆発的に増えてますけど、 大丈夫ですか身の回りは?

ちょっと大丈夫じゃない感じがしてますね。

あのー、そうですね。 かなり。 これまでの5%とか6%と比べた立ち上がりの差がまた一段と激しくて、

なんか数字の桁が増えすぎていて、 めちゃくちゃ感覚がバグるんですけど。

そうですね、はい。なんて言うんですかね。 一番その隙間にクリティカルヒットしちゃった感じがすごくして、

確かにすごく立ち上がりが早くて、 まあ、みんなワクチン打ったり何やりかんやりで大丈夫だろうという心持ちになっていったのと、

あと、比較的緩和制限が解除されて、 大型イベントとかがポンポン出だした頃っていうところがあって、

上手い側に重なっちゃったのかなっていう感じはしますけど、 まあ、それにしてもやばいですね。

先週比でプラス1万とか言われると意味が分からなすぎて、 アクションが撮れないです。

まあ、ちょっとリアクションは撮れないですけど、 アクションとしては引きこもるしかマジでないですよね、これはもう。

いやー、明日会社出社したら何か新しく指針が出るのかどうか、

指針を出す側も正直追いつかないだろうなと思わなくもないですけど。 まあ、でもいや、出さないとダメだと思いますよ。

これはかなり。 ちょっとこれはやばいですね。

ちょっと2週間前、落ち着いてきましたねとか話してましたけど。 そうですね、だんだん下がってきてたんですけどね。

そっから本当に急に上がったんで、ちょっとでも、もう一回カブトの脳を閉めないといけない感じですね、というところですね。

この立ち上がりはでも正直、緊急事態宣言とかでどうにかなる話でもないから、

どういう感じで政府は話すんだろうなぁと思ってますけど。

ちょっとまだ調べ切れてないですけど、でも何かしら出した方が私はいいと思いますけどね。

なんて言うんですかね。一番良くないって言うとあまりちょっとあれですけど、

結構やっぱり立ち上がりが急激だったってさっき話したようにもありますけど、

やはりみんな大丈夫だみたいな意識になってるっていうところもやっぱり大きいと思ってまして、

やっぱりこの直近ここ3日ぐらいで人と話しても、まあまあでもなんか慣れてきちゃったよねみたいな状態で考えている方も多くて、

03:03

やっぱりその状態だと軽減させられないよなという気がしますので、

それを考えるとやっぱり何かしら政府側から出ないとちょっとこのまま伸び続けるんじゃないかなっていう危惧がありますね。

なるほどね。もう大丈夫じゃないかなと思ってる人のマインドをすぐ変えられるわけじゃないけど、

少なくとも政府はそう言ってるんだよなっていうことを頭にちらつかせるだけでも変わっていくんじゃないかって感じですかね。

っていうのもありますし、やっぱりそれが出るとイベントがやっぱり開催しにくくなっちゃうっていうところがあって、

それ自体はちょっと主催者側としては非常にもうやってらんないですけど、

ただ低減するという意味では効果的ではあると思うので、

イベントが中止になっちゃったんだったらちょっとやっぱり出るのやめようかみたいな心持ちになったりもすると思うので、

そこら辺かなという気はしてますけどもね。

そうですね。ちょっと警戒しないとやばいですね。

そういう状況変化がありつつも、技術的にも大きな状況変化があってですね。

スラックが初の料金改定とフリープラン内容の変更のお知らせというニュースが出てまして、

それがすごくバズってるというか盛り上がってますと。

どういう変更かというとですね、これまでフリープランで使ってた人はリクエスト件数、メッセージ数とかストレージ容量という制限があるけれども、

期間については無制限、いつまでも残りますよということでしたと。

なので細々と使う分には数年単位のログが残ってたりして、比較的便利に使えてた。

さすがに3年以上前とかになるとほぼ残ってないことが多いですけど、それくらいの長期スパンで見たい人というのが少なかったんで、

直近の1万件ストレージ容量5ギガを丁寧に使ってればフリープランでやっていけてたというところがあったんですが、

今後が過去90日間という期間に絞って履歴とストレージを無制限になりましたと。

なのでめちゃくちゃ使ってたっていう人にとっては嬉しい改定ではあるんですけれども、

先ほどのような要件に合わせて使ってた人にとっては使えなくなってしまうというところで、

スラックの有料プランに移行するのか、別のツールに移行するのかっていう話になりつつありますと。

リカログを運用している私たちとしてもですね、いつも調べてる記事の投稿だったりとか、

あとはこのリカログを配信しているポッドキャストのウェブページの管理だったりとか、

06:00

いろんな面でスラック使ってたんですけれども、それを改めてどうしていこうかなというのが少し悩みどころではありますと。

1つ案としては90日でも毎週こうやって録画して1週間、2週間くらいでラジオを上げられるんであれば別に90日のログ残りで十分じゃんっていう発想をして、

そういった用途に割り切って使うっていうのが1つ。

もう1つが今まではそういう記事投稿っていうのが自分たちとしてのログですよね。

自分たちがどういうことを気にしたのかっていう1年間のログとして残していたりとか、

そういうニュアンスで投稿してたところもあったので、そこを維持しようとするとちょっと別のソフトを探すとか、

そういった話になっていくんですけれども、今ある仕組みをごそっと移動するのも手間な話なので、

ちょっとどこまでやるかなというのが悩みどころな話ですと。

そういう感じですねという話で。

最初にSlack自体の話をすると、このサービス変更じゃんって話ですね。

うちらみたいな使い方を呼び出ないという話なんですねというところが実際のところで、

でもそれは分かる話ですね。

すごい冷裁というか細々と使っているところって、それより規模が急激に増加して、

有料プランが欲しいよねってなる確率はそんなにないと思うんですよねっていうことを考えて、

Slackとしては盛大に使ってもらって、便利さを求めるために有料プランにしてもらうみたいなところに着地してもらいたいということを考えると、

そういう非常に小容量のところよりは比較的中容量。

ガシガシ使ってるけど何とかギリギリ無料プランでもいいかな、ちょっと不便かなっていうところをより呼び込みたいということを考えると、

1万件というよりは90日というほうがいいだろうというかじきりだと思いますね。

これもSlackとしてもやっぱり有料が撤廃されたことでバンバン有料を使うグループに、

ちょっと何て言うんですかね、有料圧迫されてしまうという欠点もあると思うんですけど、そっちにしたということなんで、

そういう意味ではやっぱり中容量グループをガンガン使ってほしいというお話ですねということだと思います。

というところなんで、わかりますけどちょっと使いづらくなるなっていうのが手元の話ですね。

そうですね。

手元はどうしましょうね、また後でちょっと話しますけど。

やっぱりさっき言ってた前半の部分ではそうなんですけど、後半の見返す時に見返せなくなるっていうのが果たして90日で足りるのかっていうのがある話で。

09:08

そことSlackの便利さ、リプライの付け方とかの便利さとか記事の飛ばし方の便利さとかが再現できるサービスがあればそっちでもいいかなという気でいるというのが現状かなと思ってます。

Slackがこれだけ流行っている通りで、完全な代替というのはやはり厳しいかなと思っていて、

ディスコードとかでも似たようなことができるんですよね。サーバーってかサイトかみたいなの立ち上げてそこにチャンネル作ってみたいなことができるんでディスコードでも。

そういったことができるかなと思うんですけど、ディスコードはやっぱりコミュニケーションがメインなので、

ポストをいろいろ置いとくとか、外部連携させるとかっていうことがしにくい。しにくいことはないんでしょうけど、

ノウハウがあまりウェブ上に見られないものではありますと。

あとはO365系とかになってくると、アカウントとか有償サービスであるとかいう形になってくるかなと。

それ以上になってくると、あまりメジャーどころで似たようなサービスがない。

Google Meetみたいなやつとか、いくつかマニアックなやつはあったと思うんですけど、

そういったところを探しに行ったときに次に問題となってくるのが、今このスラックを利用しているユーザーにとってそういうマイナーサービスが嬉しいのかっていうところで、

マイナーであればあるほど、スラックと違ってそのアプリに入るっていうモチベーションが低くなってしまうんで、

そういうのもあまりに向かないなって考えると、言ってもディスコードがいいとこなのかなというのが今感じてるくらいですかね。

そうですね。私もそんな感じで思ってるんで。ちょっと調べつつ考えるかっていう感じですね。

そうですね。一応今月末までかな。なので、それでゆっくり考えたらいいかなっていうのと、

今のうちに対比したものがあったら対比しておかないとなっていうくらいですかね。ピン止めしてるやつとか。

そんな感じの出来事が世の中であったりする中で、今日の本編に行きたいと思います。

1点目、IPAの情報処理推進機構からゼロトラスト移行の進めというのが公開されています。

2022年7月11日のことです。このゼロトラストっていうのが割と話題には上がりつつも現場導入というか、

12:03

現実的なセキュリティ対策手法としてなかなか普及が進んでいないイメージがあって、

改めてゼロトラストってどのものだっけっていうところから、現状の課題感というのも統計情報として公開されていたので、

その辺について少し議論したいなと思ってます。

IPAの記事の中のPDFを開いていただいて、PDFの内のページ数で3ページ目ですね。

1.1章、ゼロトラストとはっていうところがあります。ここをさらっと読み上げると、

ゼロトラストとは、2010年にアメリカの調査会社フォレスターリサーチが提唱した概念で、

境界型防御内のネットワークは安全で、境界外部のネットワークは危険だという従来の考え方に対して、

たとえ境界内部であっても無条件に信用せず、すべてにおいて確認し認証認可を行うという概念である。

ゼロトラストに基本的な考え方はMIST SP-800-207で解説されており、

以下の表1の位置に示す基本的な7つの考え方がある。この7つも紹介しておきますね。

1.すべてのデータソースとコンピューティングサービスをリソースとみなす。

2.ネットワークの場所に関係なくすべての通信を保護する。

3.企業リソースへのアクセスをセッション単位で付与する。

4.リソースへのアクセスはクライアントアイデンティティ、アプリケーション、サービス、リクエストする資産の状態、

その他の行動属性や環境属性を含めた動的ポリシーにより決定する。

5.すべての資産の成功性とセキュリティ動作を監視し測定する。

6.すべてのリソースの認証と認可を行い、アクセスが許可される前に厳格に実施する。

7.資産、ネットワークのインフラストラクチャ、通信の現状について可能な限り多くの情報を収集し、

セキュリティ体制の改善に利用する。というのがゼロトラストの定義です。

この時点で思うところはめちゃくちゃあると思うんですけど、

ちょっと先にこういうゼロトラストの概念に対して日本企業での取り組みというのが資料内ページの13ページにグラフがあります。

日本国内の企業を対象に行ったゼロトラストアーキテクチャに関する実態調査ですね。

これの結果として障壁や課題があると答えた企業が85%。

この85%の理由の内訳として1位に当たっているものが実装にコストがかかりすぎる、不足している。

ここで言うコストとは時間費と予算の3つ。

15:02

2番目が期待する成果が得られない。セキュリティリスク、生産性。

3番目が現状把握、システム、ユーザーニーズができていないという状態です。

さらに担当者のゼロトラストの理解度の重要性というところで、

ゼロトラストに関する理解度別に得られた効果を調査したアンケートというのが次の14ページにありまして、

こちらもDX推進の多様な働き方の実現、ネットワークやセキュリティコストの削減、生産性の向上等々あるんですけれども、

比較的ばらけていたりとか、あとは理解度の浅い概念があったりというところで、

まだまだゼロトラストが普及していない、いろんな障害があるんだなというのがこの辺のグラフから見て取れると。

それ以降の内容については、すごく一般的なこういうIT部とかセキュリティ担当部門だけではできない、

全社で何とかしなきゃいけないようなものっていうのをどう取り組んでいくのかっていう一般論の話と、

各社の事例みたいなところが記載されて、このPDFとしては終わりという内容になっています。

振り返って先ほどのゼロトラストの定義のところの話をしたいんですけれども、

一般にゼロトラストという言葉を使っているときに、人によってこの1から7のどこまでを指してゼロトラストと言っているかが結構変わってたりします。

ものによっては4番までとか5番までとか、人の話すタイミングやとりあえず直近のステップとしてみたいな前置きをしながら

どのナンバーのことを話しているっていうこともあったりするので、

世の中の情報に触れるときに非常に分かりづらくなってしまっているんですけれども、

ゼロトラストを全部守るといえば、あらゆるリソースがあらゆる認証権限を管理されていて、

それらのアクションということに対し、個別のアクションがそれぞれ許可されているかどうかという流度帯の権限付与が行われており、

かつそれらのアクションがすべてログとして残っていて、そのログが妥当なものであるかどうかを検証され続けている状態がゼロトラストであるということになっています。

ここまで言うと、そのインフラストラクチャーのコストってやばないっていうのが直感的に思うところだと思うんですけど、

それがどこまでいったら自分たちとしてまずは目指すべき姿なのかなというところを少し話していってみたいなと思って紹介です。

なかなか背景ベースから理解していかないと難しいかなという感じがあって、お題目として最初に言ってた話ですね。

18:09

教会内外で安全危険を分けるんじゃなくて、無条件に信用せず全てにおいて確認しに承認が行うという話。

これは頑張って防壁作ったとしても、ある一定の漏れは発生する確率はあるんだから、それを考えるとすべて保護すべきだよねという話は分かります。

その結果としてこれやろうとしてるのは、内外で同レベルのセキュリティレベルを担保するという話になるのかな。

セキュリティレベルは同レベルか。

印象量は多少減ってもいいのかな。

攻撃者をどの辺に置くっていう話と、どういう攻撃経路をイメージするのか。

この2点をちょっと話しておいたほうが分かりよいと思うので喋っておくと、攻撃者は外部班ではなくて内部班も想定する。

例えば協力会社さんとNDを結んでうちの会社の欄に入ってもらいましたと。

ただその人が悪意を持っている持ってないに関わらず不正なアクションを取ってしまうというケースも守りたい。

攻撃経路の話でいうと、パソコンが何かしらの原因、外部公開しているウェブサーバー経由だとか、社員が不正なアクセスをした、もしくは不正なメールの添付ファイルを開いた等々によって侵入されるというリスクはゼロにはなりません。

ただその侵入された後の影響範囲を最小化することが必要ですというユースケースに応えるためにこのゼロトラストという概念が出来上がったって感じですかね。

なるほど。そうか、それを考えるとその想定されるリスクに対してそれぞれ防壁を適用していきましょうという実装になるわけですね。

それは確かにそうですねという話なんで必要ですねというところとは思います。

実際じゃあどこまで実施するんですかという話なんですけど、でも原理原則というか、今言った想定を考えると必須じゃないですか?と思ってしまうんですけども。

全部必須にはなるんですけど、現実にできない理由というか技術的に困難になっている障壁がいろいろあるんですけど、まず一つはですね、現状のユーザーアカウント権限管理という実情がレベルが低すぎるという問題ですね。

21:21

なるほど。

現状の会社の中で利用されているAD、多くの企業がWindowsのログインADと紐付けているADサーバーがある、もしくはO365とかマイクロソフトが提供しているAD認証を利用しているとかだと思うんですけれども、

これらのAD認証にはどういったPCにログインするかくらいまでは見れても、そのPCからどこへのログインを許可するか許可しないまでの権限管理が難しい状態になっています。

それは技術的に難しいというよりも、そのADを管理している部門が個別ユースケースをハンドリングしきれないという点から管理できない。

例えば、IT部がATを管理しています。個別の事業部、組織単位でどういった共有フォルダにアクセスするだとか、どういうファイルにアクセスし得るという範囲が決められているわけですけど、

現状それはどうやって管理しているかというと、この共有サーバーはこのADセットに入っている人しかアクセスできませんとか、そんな感じでガバッと大枠が決まっているんですけど、

それ以上のことができているかというとできていない。

その人たちが中に入った後どういうことをしたのかというログが取れていますかというと取れていない。

なので事実上、社内の中で少し境界を引いているという状態のAD運用までしかできていない。

それを踏み越えようとすると、ADを管理している部門とその各事業部のアクションというのが密に連携されていないと登録しきれなくなるので、

そこの間接コストが高くなりすぎてできないから今そこまでしかやっていないという恐ろしいところだと思うんですけど、

そこをゼロトラストのためにどう乗り越えていくのかというのがちょっと大変なところですかね。

なるほど。そこはじゃあ密に連携さえできればソフトウェア的には実装可能かで言うと可能だろうな。

コスト低く可能なんですかね。

例えばWindows、マイクロソフト社製のアセント全部丸っと取り込めば実現できるレベルなのか。

24:04

それはそうですね。

なるほど。

O365でシェアポイントとか使われてますかね。

はいはい。

であれば実感としてあるかなと思うんですけど、すべてのファイルにまずは自分のアクセス権限しか付与されてない状態でファイルが作られ、

そのファイルにアクセスしようとするとその人に権限を与えないとアクセスできないという運用がされていると思います。シェアポイントとかあるファイルは。

それがまさしく個別管理ができている状態ですよね。

そのファイルに対してライト権限、リード権限、どこまでの権限をどの人まであってますかっていうのを個別に各作業者が定義している。

IT部が一括ADを管理するのではなくて個別に最適化してねということになってる。

そこで誰でもいいよっていうルールをバカとかつけてると全くゼロトラストにならないんですけど、そこで適切な運用がされていればゼロトラストの考え方になりますし、

シェアポイントに対するファイル操作、アクセスログっていうのはすべてマイクロソフトが取っているので、

本来この人はこういうファイルに触るべきじゃないはずなのにということのアクセス検知とかもトリガーとして捉えることが可能ですね。

なるほど。だんだんわかってきましたけど、わかってくるほど難しいなという感じがあるな。

結局リスクの低減でしかないんだな。

そうですね。

リスク、ゼロリスクは無理なので考えているのは、さっき言ってた通り一人一人に個別に、じゃあAさんBさんこの会議の出席するから付与しました。

会議終わった後にCさんDさんに付与しましたみたいなのができれば本当はいいんですけど、

そこまでやろうと思ったら本当にその制作者単位、資料の制作者単位が全員このゼロトラストの知識を十分に理解して運用できるレベルになってないと無理なので、

そこも最初学習コストが高すぎるのでちょっと現実的じゃないよねという話になると。

なのでメールのCCみたいにグループみたいにある程度の単位で運用しようというのが現実界であるというのはわかる話ですと。

なんですけども、そうなってきた時に変な人というかリスクがある人に閲覧できてしまうという問題が発生するという話ではあるんですけども、

リスクがある人に閲覧できてしまうというのは言ってしまうと先ほど一緒に言っていた個別に配布している段階でも発説し得るので、

27:01

AさんBさんでBさんが間違って外部に流出されましたって可能性はなくはないので、

それを考えると個別にやろうがグループにやろうが、グループのレベルはありますけど、

リスクの度合いの問題でしかないので、どういう資料、機密レベルの資料かによって分類してそれの運用をはめ込むしかないのかなという気分になってきましたね。

そうですね。その辺はすごくこういうセキュリティを考える上でめちゃくちゃ重要なポイントで、

情報の機密性とそれの流出リスクに応じたセキュリティレベルになっているべきですよね。間接コストとかの釣り合いを考えると。

そうですね。

なのでおっしゃる通りでそういうコンフィデンシャルの高いものはこれくらいゼロトラストくらいしっかり管理されるべきだし、

それを理解した人が運用するべきなんですけれども、現状でいうと正直コンフィデンシャルの分類すらざっくり感で、

管理もBとAでそこまで対して管理差がないというのが現実だと思うんですよ。

そこを変革してコンフィデンシャルAにはゼロトラストを適用しようってことすらやはり結構難しいかなというのが現状ですかね。

まあでも意義はわかると思うので最上級のコンフィデンシャルとかからとりあえず実装してみるっていうことしかならないかなとは思いますね。

特に現実的な配布レベルの問題は結局はつかないんですけど、

どちらかというと流出したときにちゃんとトレーサビリティが取れてるから原因がはっきりするとかは確実にないよりはあった方がいいので、再発防止策としてもね。

そこは多分通せると思うんですよ。通せるっていうのは合意が得られると思うので、

そこら辺からついていく、このアーキテクチャの基本的な考え方で言うと後半の方になってますけど、むしろ私そっちの方から実装していった方がデータログいっぱいになるのかもしれないですけど、

実利が得られそうな気がしてます。

そうですね。変えなきゃいけない文化としては機密性の高い資産っていうものは事業部内で管理するのかしないのかするんであれば、

30:00

それなりの専門部隊を揃えて必要なインフラを揃えて管理しなさいよという運用にならないといけなくて、

それが多分今までの事業部に存在しない間接コストになるはずだから、それを飲んでもらわないといけない。

飲めないんだったら事業部の規模的に飲めないんだったら、全社共通基盤として持たないといけなくて、

そうすると自分たちのハンドリングできないところに資産が置かれるので、そこへのアクセスコストっていうのは当然高くなっちゃうけど、

許容してねってことは事業部に理解してもらわないといけないですかね。

現実問題だいぶ大掛かりなインフラの工事になると思うので、大きい枠組みでしか多分できなくて、

そうなるとやっぱり現場としては今まで手軽に扱えてたデータが扱いになくなったみたいな不満は出るとは思うんですけど、

そこはでも本当に飲んでもらうしかないというか、

ちゃんとソロ版弾いてこっちの方がリスク低減できたので会社のためになりますというのをちゃんと浸透させないといけないかな、浸透させた上で実装するしかないのかなと思いますね。

はいはいはい、そうですね。

もう一つ当然さんがおっしゃってたインフラの中にある一つの機能として、アクセスログとかを取るっていうことに関してなんですけど、

マイクロソフトの方ではこういったログを監視して、このアクセスってちょっと怪しいかもみたいなアラートを上げてくれたりとか、

そういった賢いサービスも提供されてますと。

問題となるのはこのアラートをハンドリングする部隊が大変っていう問題がありますと。

まずはこのアラートの妥当性の判断の振り分けと、それによって作業者に確認を取り、次のアクションを決めるのか、即ブロックするようにするのかとか、この辺のハンドリングがすごくややこしいですと。

一番ややこしくしてるのは社員のこういうセキュリティリテラシーの低さによる、作業者は悪いと思ってやってない行為が普通にアラートとして上がってくることですよね。

それを強制ブロックというシステムにしてしまうと、当然作業者から仕事ができなくなったということが連絡が入って、

組織間のやりとりがめんどくさいことになる。それをブロックせずに放置していると厳重注意のメールとか送ってもまるで無視されるということがあって、ちょっと胃が痛い感じになる部隊ができますね。

まあそれはそうなんですけど、社税としてゼロトラストを合意しますということになったのであれば、それはブロックでも厳重注意でもいいですけど、改善する方向、効果のある改善が結果として得られる方策をとるべき。

33:25

そうですね。

で、それはなんて言うんですか、しかもそれは取るべきっていうのはマスト、マスト、ベターとかではなくてマストで、工場で言えばそれって両手で押さないといけないボタンの片手をガム手で貼っているような状態だと思うんですよ。

はいはいはい、わかります。

それもうダメじゃん。

わかります。

って話なので、それはもう意識改革のレベルからやらんといかんと思うのですよ。

そうですね。

はい。

だから、もしかすると、どこまで行ってもこれを厳しくチェックするのは事業部の外かもしれないけれども、安全衛生委員会みたいなのは事業部で持ってもらって、こういう指摘に対して起こる人を事業部の中でも抱えてもらった方がいいかもしれないなとはちょっと思いますね。

まあそれは一つの方策ですね、確かに。

まあ効果はあるんかなと思います。

身内から言われるとちょっと変わる事業部とかもある。

そうですね。

分かってる目線だからっていうのがやっぱり重要だったりするところもあると思うのでね。

あと喧嘩によくなるのが、自分たちはこのやり方しか知らないし、今までこれでやってきた。

で、代替案も出さずに注意だけされても知らんがなっていう反発みたいなのがあると思うんですけど、それも事業部内からの声だったら、少なくとも解決策がドメイン知識込みで言えるはずなので、まあちょっとその辺も期待があるかなっていう感じですかね。

まあ確かにそこは確かに重要なところですね。

現実的な解を出せる、翻訳して出せるというのは運用する上ではやっぱり重要だと思うので、確かにそこは必要です。

はい。

まあちょっと話長くなったのでそろそろ切り上げようと思いますけど、こんな感じでゼロトラストの移行の進めっていうのは出つつも、現場とのギャップっていうのがいろいろあるので、かなり気合を入れて、さっきおっしゃってた通り全社方針にしないといけない話だと思うので、

これにやはり全社として取り組まないといけないよねっていうきっかけが社会的にもう少し巻き起こらないと、まだまだ各企業の腰は重いかなというのが個人的な結論ですね。

36:02

それは分かりますし、現実的にそうだと思うんですけど、その社会的な合意って言われるのかなと思っていて、っていうのはお漏らしなんて四六時中とか言ったらあれですけど、しかも重大なお漏らしなんてよくあるじゃないですか。

よくありますね。

よくあるのになってないんだったら、社会的な問題提起で本当に実装されるのかなっていう気はしますけどね。

そうですね。だから個人的にはISOみたいな企画を作ってほしいな、PL法でもいいですけど。

まあまあね。

それを取ってない企業とサプライチェーンを組むなんてありえないっていう業界常識にならないときついかな。

まあそっちの方がもしかしたら早いかもしれないですね。

そこまで来たらセキュリティを全社方針に入れる重要性が出てきて優先度も上がり、その中でどうせやるんだったらこれでしょっていう話の選択肢にゼロトラストが入るっていう流れかな。

まあそうですね。ISOみたいなもんで認証取ってても現実的に運用が難しいところも改善しつつ認証取ってたりするんでね。

そうですね。

それでもいいと思うんですね。改善活動を建前でもいいからしてるうちは全然今より100倍マシなはずなんで。

まあ少なくとも認識はしますし、改善しようとするドリブンが働きますからね。

そういうところまでいかないと変わらないなとは思いますけれども。

参考程度にそういうセキュリティの考え方があるんだなってことは知っといてもらったらいいかなと思いますね。

はい。

はい。

じゃあ私の方は以上です。

はい。

じゃあ次行きましょうか。

私の方から。

襲影者の漫画で英語を学べるアプリ登場。鬼滅の刃、スパイファミリー、ワンピースなど30作品以上というITメディアさんの記事です。

ちょっと前の記事なんですけど。

ご紹介です。

漫画特科のAI翻訳技術を手がけるマントラは6月11日、漫画作品で英語の多読学習ができるアプリLang学を公開した。

漫画作品には襲影者が協力しており30作品をラインナップする。

基本料は無料だが月額980円のサブスクリプションや重量課金プランも用意する。

先行してiOS版を公開しておりAndroid版は近日公開。

Lang学は漫画内の吹き出しを英語で表示可能。

吹き出しの英語率も調整でき、日本語80%英語を20%にしたり英語100%など設定可能など、ユーザーのレベルに合わせて調整できる。

39:08

吹き出しの英単語をすぐに調べられる辞書機能や日本語版への切り替えにも対応。読み上げ機能もあり発音も学べるという。

Lang学は収益者が2020年9月に実施したスタートアップ向けアクセラレータープログラム漫画テック2020で採択された英語単読学習アプリ、

21年6月から7000人を対象としたベータテストを実施していた。

今後は毎月新規作品の公開を予定しており、ユーザーからの意見を基に機能追加や改善を実施。

将来的には英語以外の言語への対応、日本語学習への対応も検討しているという感じです。

少し前の記事なんですけども、この英語日本語率を自分の設定で自由に変えられるとか、英単語機能とかの機能面がすごくいいなと思ってまして、

多読とかは結構あったりするんですけど、紙媒体だとこういうことができないんで、

読んでる人のレベルに合った本を選ぶとかいうところを好きな作品に対して自分の進捗度に合わせた設定で読めるっていうのはすごくモチベーションが湧くのかなと思っていいなと思っての紹介です。

もう完全に同意しかないですね。私も英語をちょっと学びたいなと思ったときに、いろんな英訳されている日本の書籍っていうのを探すことがあったんですけど、

自分が興味を持っている書籍のレベルでは英語が難しすぎて読めないので、より簡単な英文を探しに行きますと。

そうすると結構合いそうなところは自分が興味ない書籍だったりして、結局学習のためだけにこの本を買うのはちょっとということで手が出ないということで終わってたんですけれども、

これであれば自分が興味を持っている漫画の英語として楽しめるので、まずそこの導入というかそこの学習に向けたハードルがやっぱりめちゃくちゃ低くて素晴らしいなと思いますね。

あとは英語率を途中、中途半端に変えられる。20%とか80%とかに変えられるっていうのもめちゃくちゃいいなと思っていて、

英語が続き続けると文脈が読めなくなってくる。その分かるところ分からないところがさみだれだったときに全体がふわっとしちゃって結局話が分からないってなるんですけど、

英語率が低ければ日本語でコンテキストが分かった上で、ここの英語ってこういう意味なのかなって推測しつつ、その意味を調べて、やっぱりこういう意味なのか、こういうことを言ってるってことはこういうことなのかっていう理解が進むので、

42:09

単に一つの文章として学ぶよりも、言語としての学びが高い気がしますね。そういう意味でも素晴らしいなと思いながら聞いてました。

そうですね。そこら辺、ユーザー体験っていうんですかね。に寄り添ってる感じがしてすごくいいなという感じです。

まあ、惜しむらくはちょっとiOS版しか今ないみたいなので、ちょっとAndroidしか持ってないユーザーとしてAndroid版早く出してほしいなという感じですね。

とりあえずiPad買ったらいいじゃん。

あー、逆に?まあ、それはありといえばありか。

iPadはあっても困んないから。Androidユーザーであっても。

まあ、あんまりタブレット使ってないもんね。確かに。そうですね。そこから始めてみるっていうのもありかもしれない。

そうですね。あとは興味深いのは、収録作品の中に結構英訳やりにくいだろうなっていう作品が並んでたりもするので、

ちょっとその辺の英語見てみたい欲が湧きますね。チェンソーマンとか。

確かにそうですね。東京グループとかも相当英訳難しそうですけど。

記事、サイトの鬼滅の画像とかもあるんですけど、効果音じゃないな。何て言うんですか?

吹き出しの外に書いてある字とかもちゃんと英語になってたりするんで、かなり頑張ってると思うんですよ。

そこら辺も含めて翻訳もちゃんとしてるんで、ちゃんと読めるんじゃないですかね。

本当に、何て言うんですか?映画の翻訳レベルなのかなっていう気がしてて。

いいんじゃないかなと思いますけど。

いいと思いますね。これで間違った英語の学び方しても、個人的には英語のハードルが下がる方が大事だと思うので、全然いいと思いますね。

そうですね。

外国人が日本のアニメを見て学びましたっていうのと同じ結果になるとは思いますけど。

でもそれでも喋れればね。喋っていくうちにやっぱ、何て言うんですか?学習していけるので。

そうですね。

全然いいと思いますと。

いいと思いますね。

はい。

はい。そんな感じですと。

で、次の記事。これよみよいり新聞さんの記事ですね。

中国が大型ロケット打ち上げ成功。独自の宇宙ステーションに連結する実験等。

ドンテンでいいのかなこれ。ちょっと日本語読みしちゃいますけど。

45:01

搭載というタイトルの記事です。

中国の宇宙島局は24日、地球の周回軌道上で建設中の独自の宇宙ステーションに連結する実験等。

ドンテンを搭載した大型ロケット調整55Bの打ち上げに成功したと発表した。

中国有人宇宙プロジェクト弁公室によると、ドンテンは24日の25日2時22分、南部海南東の発射台から打ち上げられ、約8分後に予定の軌道に乗った。

中国のステーション建設は最終段階に入っており、10月には別の実験等無点を打ち上げる計画だ。

同弁公室幹部は中国メディアに対し、10月末にもTG型の宇宙ステーションが完成する見通しを示している。

という記事で、昨日、録音しているところから見ると昨日なんですけども、打ち上げてました。

昨日じゃないな、今日ですね、ごめんなさい。

今日やってまして、普通に打ち上げ成功してますと。

で、チラチラ見てたんですけども、もう10月ぐらいにはTG型で最低限のレベルかな、多分宇宙ステーションとして駆動する。

モジュールが揃うという話で、本当かなり頑張ってるなということでの紹介ですね。

ロケットの見た目もかなり従来型っぽい感じの見た目してるんですね。

そうですね、でっかい1本があって周りにサブロケットがついてるみたいな感じで。

そういう意味では、従来通り。

といえば従来通りなのかもしれないですけど、ロケットの構成を考えたらこういうのは結構コスパが良かったりするんで。

コスパ?打ち上げるコストパフォーマンスが良かったりするので、悪くない選択肢だと思います。

いいですね、いいですね。

政治的事情とかいろんなものを放って、これのニュースだけ捉えればすごく頑張ってるいい話だと思いますね。

以前から既存の宇宙ステーションの問題とかもあったりするので、新しい宇宙ステーションができること自体歓迎ですし。

これをきっかけにまた他の国とかが競争でうちもうちもっていうことがなってくれば、それはそれで喜ばしいことですし。

中国がこの宇宙戦争でどんな実験をしていくのかはちょっとわからないですけれども、少なくとも全人類の科学進歩に何かしら貢献するのは間違いないんじゃないかなと思いますね。

そうですね。なので宇宙開発としてみると断然喜ばしいかなと思ってまして。

48:07

特に有人宇宙系ですね。ちょっとロシアが今いろいろあって、いろいろありすぎて、ソユーズの打ち上げもなかなか難しい状況になってきてて。

ってなると、前回までソユーズ一本足だ方だったのが、今スペースX一本足だ方になってると。

宇宙飛行士を打ち上げられるのがスペースXしかないみたいな状況になってきてるんで。

そこを考えると中国産のLINEも成立すると、有人宇宙開発としては今後活発化するのかなというところがいいなと思います。

そうですね。もうこれはぜひうまく成功させてほしいところですね。

そうですね。

あんまり日本国内だと、この宇宙ステーションと日本のJAXAとかがどう連携していくとかそんな話も聞かないので、その辺はまた応用ニュースになってくるのかなと思ってますけど。

そうですね。しばらくは中国が独占する気がするんで、JAXAはあんまり乗れないんじゃないかなという気がしますけどね。

ISISに自分らでモジュール持ってますし、それの維持で精いっぱいと言ってしまったりですけど、なのじゃないのかなと。

そっちで希望でできることは希望でやりますしという感じなんじゃないのかな。

ISISが本当に引退して大気圏突入させるってなった時までには何かしか考えないといけないので、そこでどうするかという感じですね。

なるほどね。

まあそんな感じ。

一応JAXAは公式のホームページで、この中国の計画に対してパートナーになり得ますかという質問に対し、

はい、なりそう思いますと。むしろそうなるべきだと思いますっていう見解を出してはいるので。

なるほど。

ポジティブに受け止めてるんじゃないかな。

そうですね。

ちょっとリンクだけまた貼っておきます。

いずれにせよ、先ほど東電さんがおっしゃった通り、宇宙開発としては喜ばしい限りなので、引き続き頑張ってほしいですね。

そうですね。

最後ですかね。

ITメディアさんの記事です。

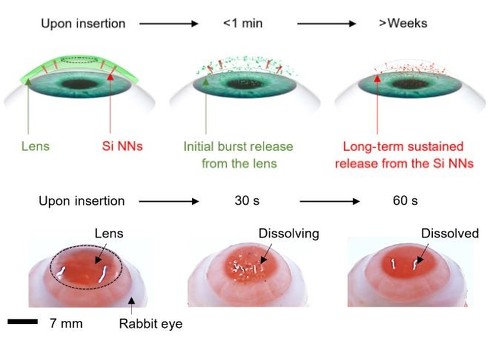

目薬を自動で指すコンタクトレンズ、ナノニードルが1ヶ月以上かけてじわじわ注入というタイトルの記事です。

51:01

米国のパデュー大学とミシガン大学、韓国の環洋大学校と工学大学校の研究チームが開発したバイオデグレティブルシリコンダノニードルスフォアオキュラードラッグデリバリーは、

ナノニードルが埋め込まれた溶けるコンタクトレンズで長期間にわたって薬を目に自動投与する眼球ドラッグデリバリーシステムだ。

隔膜状に浸透させたナノニードルが1ヶ月以上かけて薬を投与することで、ユーザーの手を患わさずに副作用を抑えつつ目を治療するということです。

ちょっと解説もあるので説明すると、現在は目薬とか注射する方法があったんですけども、結構濃度の問題があってなかなか難しいよねとかいうところがありましたというところで、

この研究チームはナノニードルを搭載したコンタクトレンズ、本当に小さい針が入ったコンタクトレンズをつけますと。

で、このナノニードルに薬が塗ってあって入っていて、これが刺さった後、じわじわ溶けていきますという感じによって低濃度で長期間の薬液浸透を実施しますと。

コンタクトレンズ自体はすぐ溶けるコンタクト素材なので、1分以内に涙に溶けて高炎症剤の初期保湿が可能であるという感じらしいですね。

つけ方も今までのコンタクトレンズと一緒で押し付けて1分以内に成立するので、普通に簡単につけれて長期間の薬液浸透ができるというので良いんじゃないでしょうかという話の紹介です。

もう大変素晴らしいが言うことないですけど、目に負荷がかかっている状態で痛みを伴う場合とか、結構目薬投与もしんどかったりするので、その辺が緩和されるだけでもいいというのと、

逆にやらなきゃいけないんだけど、神経的に感じてないけど、医者に言われたからやり続けなきゃいけない系は忘れるので、そういう意味でありがたい。

個人的になるといいなと思うのはドライアイ対策とかになってくれるとさらにいいなと思いますかね。

そうですね。いろいろな成分が多分今後できると思うので、そういうの含めてちょっと目に負担がある人は月1でこれを実施すればいいと。

月1ぐらいだったらお医者さんに行って処方箋もらってもらうとかでも、そこまで手間は手間ですけど、毎日指すよりは手間じゃないと思うので。

54:08

そういう意味で、ある程度危機があるので実施できるといいのかなという感じですね。

あとそうですね、コンタクトレンズ自体が解けるっていうのがすごくいいと思っていて、

やっぱりつけた後に外さないといけないとか、夜寝る前にっていうのも結構めんどくさいんですよね。

なので、つけっぱなしでセタに悪さをしないというのがすごくいいかなというところですね。

確かに、確かに。

いいですね。

気になるとしたら、すでにコンタクトレンズを普段使いしている人にとって問題ないのかとか見え方変わったりしてないのかっていうのが若干気になるぐらいかな。

そうですね。ナノニードルがコンタクトレンズに干渉すると悪さをするからコンタクトつけられませんとかはある可能性はありますね、確かに。

擦れてしまって傷になるとかなくはないのでね。

あとは人間ってどう感じるんだろうなっていうのも若干気になってて。

なんか水が目に入った時の感覚みたいなのくらいまで、ナノニードルだからわかんないか。

わかんないような気もするけど。

ちょっとその辺があると若干集中を阻害するなとかはあるかもなと思いましたね。

おそらく多分ない、感じないレベルには抑えると思いますけどね、これは。

そんな気はしますね。

視界にも多分ほぼ影響ないし、ICLとかレーシックとかやった人に対する影響もほぼない気がするな。

まあ隔膜薄くなってるとどうかとかある可能性はありますけどね。

まあどうかな。

まあいずれにせよ個人的には将来性のある良い話だなと思いますけど。

多分まだウサギとかでしか実験してないっぽいので、実験進めていただいて人に適応できると嬉しいかのというところですね。

ドライアイ対策で思い出しましたけど、コンタクト外し忘れて寝ると目が死ぬ問題あるじゃないですか。

なのでコンタクトの裏側にこういうフィルム貼ってくれるといいんですけどね。

仮にネタも剥がれるようにみたいな。

そうそうそうそう。

で、ずっと付いててもドライアイになることなく薬液は浸透して膜は作ってくれてるから目に負担がないとか。

あとはサイバーパンク的なやつでいうとコンタクトレンズに電子機器を入れて、そのARゴーグルの代わりにコンタクトレンズでARしたりVRしたりするってあるじゃないですか。

57:12

ああいうのでもクソほど目疲れるはずなので、それの緩和剤とか出してほしいなって。

まあ確かに長い間目に薬液を注入できるという意味で、そういうのは効果がありそうな気がしますね。

確かにそれを言うと目だけに限らず、どの微妙かな。

目って露出してる粘膜じゃないですか。

そうですね。

そういう意味では目だけに限らず、例えば全身の血液に対して作用するような薬液でも意外といいのかもしれないですね。

皮膚とかで点滴みたいにぶっ刺してるって結構奥深くまで浸出させないといけないですけど。

まあそれが粘膜が露出してるのって結構顔周りぐらいだったりするので、それを考えると結構応用先があるのかもしれないですね。

その発想なかったけどクソほど面白いですね。鉄分とか取りたいから。

これに鉄分、ニードル入れといてもらったら朝の寝起きがちょっと良くなるかもしれない。

ありますね。ちょっと面白いかもしれない。

まあ脳みそに落ちかもしれない。

栄養に。

そうか。糖とかありですね。

糖とかありかもしれないですね。

確かに確かに。

普通にぶどう糖飲みよって希望するかもしれないですけど。

面白いなあ。

それはドーピングとかになるんやろか。テスト受ける前、入試とか受ける前にはこのレンズをはめてから受けるとテストのグリッドが上がりますみたいな。

あるかもしれないですね。

普通に飲む状態だと現実的に成立しているのでそれは。

糖尿量の問題ではありますけど。

普段から負担かかって何かしらの栄養が欠乏しがちな人とかにとっては嬉しいでしょうね。

そうですね。

いや確かに。目しか思い通ってなかったですけどそう考えるとかなり夢があるんで。

いいですね。頑張ってほしいですね。

はい。ちょっといろいろ試してみてほしいなというところです。

はい。じゃあ今日はこんなもんですかね。

はーい。では本日の内容は小ノートにまとめていますのでご確認ください。

リカールログではご意見ご感想やこんなことを話して欲しいという要望もお待ちしています。

メールアドレスはrecurlogatmcgmail.comになります。

ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。

本番組はPodcast、Spotify、YouTubeライブで聞くことができます。

ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。

1:00:00

はい。ではお疲れ様でした。

はい。お疲れさんでした。