インフルエンザによる行動変化の仕組みについての研究

みなさんこんにちは、こなやです。

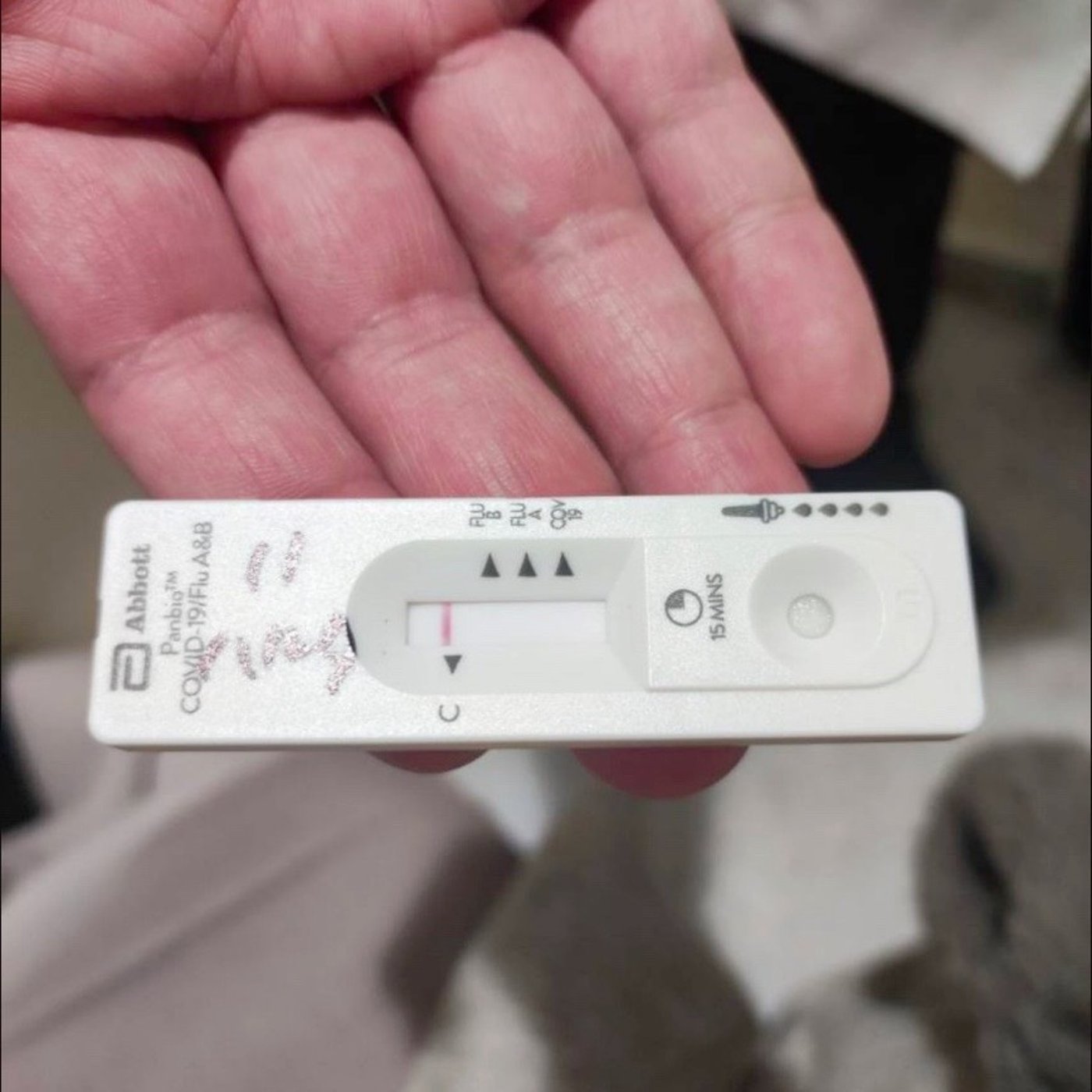

風邪もそうなんだけど、インフルエンザなんかに感染するとダルクになりますよね。

今日はですね、それがなぜかわかったっていう研究の話をしたいと思うんです。

インフルエンザに感染してダルクになるなんて当たり前じゃないって思うかもしれないですけど、でもそうでもないんですよ。

コロナもそうなんですけど、インフルエンザって呼吸器系に感染するんですよね。

だから鼻とか喉にウイルスがいるわけで、そうすると咳が出たりとか喉が痛かったりするっていうのはよくわかるんです。

でもだるいとか眠いとか食欲がないとか、そういうのっていうのは脳の働きの変化なんですよ。

脳がそういうふうに感じるから行動が変わるわけなんですよね。

それから熱が出るのもそうで、脳の中に支障株っていう部分があって、そこに体温をコントロールする場所っていうのがあるんです。

だからインフルエンザで熱が出るっていうのもその部分の働きが変わってるっていうことなんですよね。

ウイルスっていうのは呼吸器、鼻、口、喉、それから症状がひどくなれば気管室とか肺のあたりにいるわけなんですよ。

ということはその場所から脳まで何らかの形で情報が伝わっているっていうことなんですよね。

でもこれってすごく大事な仕組みなんですよね。

だるいから無理して体を動かさないでしっかり休んで体を治すっていう、そのためにこの仕組みがあるわけなんです。

でもその仕組みがどう働いているかっていうのがちゃんとわかってないんですよ。

なんかそんな誰でも経験したことがあるようなことで当たり前と思ってしまうようなことなんだけど、そんなことでも意外とわかってなかったりするわけなんです。

プロスタグランジンが脳に作用する仕組みについての仮説

ただ一応ですね、こういうふうに働いているんではないかっていう説はあるんですね。

ただ、実際にウイルスを感染させるんではなくて、化学物質を使って感染状態に近いような状態を作って調べる研究をやって調べた、そこから導き出されたような仮説なんです。

この仮説をちょっと説明していきますね。

動物の体にはですね、プロスタグランジンっていう物質があるんです。

これは感染が起きている組織、その細胞で作られる物質で、炎症とか痛みを起こす物質なんです。

だからプロスタグランジンっていうのは、体の中にある痛みの元っていうふうに理解していいと思うんです。

ちなみにその頭痛薬、痛み止めのイブプロフェンとかロキソニンっていうのは、このプロスタグランジンの剛性を減らすっていう働きがあって、それで痛みを抑えるものなんです。

インフルエンザウイルスに感染すると、プロスタグランジンが喉のあたりで作られるわけなんですね。

この仮説ではですね、この喉の部分で作られたプロスタグランジンが血管に入って、血流に乗って脳まで入って、脳に作用を起こしているって、そういうふうに考えているんです。

その結果、頭痛とか熱とか行動の変化が起きるっていう、そういう考えですね。

似た別の仮説っていうのもあって、それではですね、喉から別の物質が脳まで情報を伝えて、脳でプロスタグランジンが作られてそこで作用するっていう、そういう仮説もあります。

どちらの仮説でもですね、脳でプロスタグランジンが働いているっていう、そういう考えなんですね。

EP3受容体の役割についての研究

ちゃんと証明されたわけではないんだけど、定説っていうのはこうだったんです。

でも最近発表された論文で、そうではないっていうことを示しているものがあるんです。

これはハーバード大学のビンという人たちが行った研究で、いつものように論文へのリンクは小ノートへ載せておきます。

この研究ではですね、マウスにインフルエンザを感染させるっていう実験をして、脳にどのように情報が伝わっているのかを調べているんです。

まずこのグループはですね、プロスタグランジンはEP3という受容体に結合して作用するっていうことを示しています。

ちょっと受容体っていうのに馴染みがない人もいると思うので簡単に説明しますね。

プロスタグランジンっていうのは感染が起きた細胞で作られて、そこからその細胞の外に出て、また別の細胞に作用するわけなんです。

だからプロスタグランジンは細胞の外にあるわけなんだけど、でも別の細胞に作用することができるわけです。

そういう時にはその細胞の表面にあるタンパク質に結合して作用を引き起こすんです。

鍵と鍵穴みたいに言われたりもするんですけれども、そういう鍵穴の作用をしているタンパク質のことを受容体って言うんです。

今回の研究ではプロスタグランジンの受容体がこのEP3というやつで、病気の時の行動変化に関わっているっていうことがまず明らかになったんです。

このEP3はですね、いろんな神経細胞にあるんですね。

だから何かしらの形でプロスタグランジンが神経細胞のあるところまでやってくれば、その神経に影響を及ぼすことができるわけなんです。

これまでの定説でいけばですね、プロスタグランジンは脳までやってきているっていうことなんですよね。

だからまずこの論文ではですね、脳の中のEP3をなくしてみたんです。

今はですね、遺伝子の操作でそんな状態を作ることができるんです。

インフルエンザ感染と神経の関係

その結果なんですけれども、脳の中のEP3がなくなっても感染すると元気がなくなったんですよ、だるくなってたんですよ。

ということは脳の中までプロスタグランジンがやってきて働いているっていう説は間違ってるんじゃないかっていうことになったんです。

じゃあプロスタグランジンはどこで働いているんだろうって考えて、そこからもっと調べていくとですね、

人間でいうところの扁桃腺のあたりから脳まで伸びている神経があって、

この神経が喉のプロスタグランジンを感知して、喉から脳まで情報を送っているっていうことが明らかになったんです。

実際にですね、この神経を切ってしまうと、ウイルスが感染しても行動があまり変わらないっていう結果だったんです。

少しは変わるんだけど、変化が小さくなっていたということなんです。

ちょっとややこしい説明だったので、分かったことをまとめますね。

まずインフルエンザウイルスが感染すると、喉のあたりにいるわけなんです。

そこでプロスタグランジンという物質が作られて放出されるんですね。

喉の近くに神経細胞があって、そこにプロスタグランジンが作用するっていうことなんです。

この神経というのが喉の場所から脳まで伸びていて、脳に情報を伝えて、その結果ダルクなったような行動の変化が起きるっていう、そういうことが分かったわけなんです。

しかもですね、これで全てではないんですよ。

インフルエンザが進行すると肺炎になったりするわけなんですね。

この研究で明らかになったのは、肺から脳へ情報を伝える神経っていうのもあって、肺炎にまでなるとその神経でもって脳まで情報が伝わるっていうことなんです。

だからこれまでの定説でいくとですね、プロスタグランジンが血液の中に入って体中に作用するっていう考えなんですね。

だからどの場所で感染が起きても同じだっていう、そういうことになるわけなんです。

でも今回の研究で明らかになったのは、感染しているっていうことを伝える神経が喉とか肺にはあって伝わっているっていうことで、

そこからさらに考えるとですね、組織ごとに脳に情報を伝えるような神経があって、感染している場所によって行動が変わったりするみたいなことがあるかもしれないっていうことなんですね。

薬の開発と休養の重要性

さらに言うと、だるいっていう状態を作る仕組みがさらに明らかになったわけで、この部分を標的にすることによってもっといい薬が開発されるかもしれないっていう、そういうことなんです。

今回の研究っていうのは、インフルエンザに感染してだるくなるっていう、ある意味当たり前のことなんだけど、でもその仕組みがわかっていなかった問題について、それを明らかにしたっていう研究なわけなんです。

でもまあ、ここでやっている実験っていうのはマウスでやっているわけで、実際に人に効くような薬が開発されるようになるっていうのはまだまだ先のことなわけなんですね。

しかも感染してだるいっていうことは、体を休めろっていう指令なわけで、今のところは感染したらしっかり休んだほうがいいと、そういうことなのかもしれません。

今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。

ありがとうございました。